Der von Ihnen verwendete Browser wird von der BG BAU nicht mehr unterstützt. Es kann daher auf der BG BAU Website zu Darstellungsfehlern kommen.

Der von Ihnen verwendete Browser wird von der BG BAU nicht mehr unterstützt. Es kann daher auf der BG BAU Website zu Darstellungsfehlern kommen.

Die Sicherheit ihrer Beschäftigten steht für viele Unternehmen an erster Stelle. Allerdings müssen Schutzmaßnahmen auch wirtschaftlich machbar und im Rahmen der verfügbaren Zeit umsetzbar sein. Um all diese Faktoren im Auge zu behalten und die richtige Wahl für die Beschäftigten, das Unternehmen und seine Kundschaft treffen zu können, ist die Gefährdungsbeurteilung unerlässlich. Sie erlaubt eine systematische Analyse der Gefährdungen anhand der Gegebenheiten des Arbeitsplatzes und den Umgebungsfaktoren. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein freiwilliges oder zusätzliches Planungswerkzeug – die Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich vorgeschrieben und damit schlicht Pflicht!

Mit der Web-App DigitGB Gefährdungsbeurteilungen einfach und schnell online durchführen.

In der Arbeitsstättenverordnung sowie in der DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ wird definiert, dass an Arbeitsplätzen ab einer Absturzhöhe von zwei Metern eine Schutzmaßnahme ohne Ausnahme erforderlich ist. Doch auch bei geringeren Höhen können Maßnahmen nötig sein, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass bei einem Sturz auf tiefer liegende Flächen Risiken bestehen, etwa wenn dort Bewehrungsanschlüsse aus dem Boden ragen oder eine Wasserfläche angrenzt.

Keine Frage, die Beseitigung der Gefahrenquelle ist die beste aller Lösungen! Auf einer Baustelle ist dies jedoch selten möglich. Stattdessen können Gefahrenbereiche durch Seitenschutz und vergleichbare technische Einrichtungen abgesichert werden. Sollte das nicht umsetzbar sein, kann zum Beispiel ein Fanggerüst den Absturz zwar nicht verhindern, betroffene Beschäftigte jedoch sicher abgefangen.

Lassen die äußeren Umstände keine technischen Schutzmaßnahmen zu, kann der Absturzschutz auch „organisiert“ werden. Konkret heißt das also, die Arbeiten um mindestens zwei Meter von der Absturzkante weg zu verlagern.

Lassen sich weder dieser Abstand einrichten noch technische Schutzmaßnahmen ausführen, bleibt als letzte Option der Griff zur persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

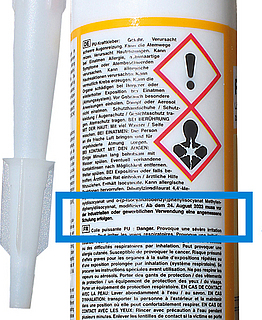

Isocyanate, die wesentlichen Ausgangsstoffe von Polyurethanen (PU), dürfen ab dem 24. August 2023 nur noch von geschultem Personal verwendet werden.

Zur Isocyanate-Schulung informieren und anmelden.

Grundsätzlich kann entweder ein Rückhaltesystem oder ein Auffangsystem als PSAgA eingesetzt werden. Ersteres hat Vorrang, jedoch ergibt sich die Wahl des Systems letztlich aus der Gefährdungsbeurteilung, abhängig von Faktoren wie der Absturzhöhe oder der Anschlageinrichtung. Einfach „anschnallen und loslegen“ ist beim Einsatz von PSAgA allerdings nicht erlaubt. Die Anwenderinnen und Anwender müssen im Umgang mit der Ausrüstung sowie zu möglichen Rettungsmaßnahmen in Notfällen unterwiesen werden und

den Einsatz regelmäßig üben:

Die Wirksamkeit der PSAgA steht und fällt mit der Anschlageinrichtung, an der sie befestigt wird. Der Anschlagpunkt muss tragfähig genug sein, um die Lasten eines Sturzes, die auf das PSA-System einwirken, aufnehmen und ableiten zu können. Anschlageinrichtungen können dauerhaft (permanent) vor Ort installiert, Teil des Bauwerks sein oder zeitweilig für den PSA-Einsatz (temporär) ausgerüstet werden. Für diese grundlegenden Typen gelten neben den möglichen Herstellervorgaben verschiedene technische Regelungen:

Solche Anschlageinrichtungen fallen unter die Definition der PSA und sind entsprechend zu prüfen (EU-Baumusterprüfung) und zu kennzeichnen. Die dafür aufgestellte Norm DIN EN 795 unterscheidet fünf verschiedene Typen von Anschlageinrichtungen. Unabhängig vom Typ müssen alle temporären Anschlageinrichtungen durch eine sachkundige Person mindestens alle zwölf Monate nach den Vorgaben des Herstellers geprüft werden. Werden Teile eines Bauwerks wie etwa ausreichend tragfähige Stahl-, Beton- oder Holzträger temporär zum Anschlagen verwendet, ist deren Tragfähigkeit, einschließlich den für die Rettung anzusetzenden Lasten, nachzuweisen.

Prüfpflichten für dauerhaft an einem Bauwerk eingerichtete Anschlagpunkte sind eine Altersfrage: Wurden sie ab 2016 verbaut, gelten sie als Bauprodukt und müssen nicht mehr zwingend geprüft werden, es sei denn, der Hersteller fordert dies in der Gebrauchsanleitung. Bis Ende 2015 installierte Anschlageinrichtungen sind weiterhin durch eine sachkundige Person zu prüfen. Der Hersteller kann zusätzliche zur Sachkunde auch eine durch ihn selbst autorisierte Qualifikation einfordern.

Insgesamt reicht es damit nicht aus, einfach nur PSAgA zu beschaffen und sie den Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. Genauso wichtig ist es, dass Unternehmerinnen und Unternehmer die Beschäftigten in der Nutzung der Ausrüstung unterweisen, auf die richtigen Anschlageinrichtungen vor Ort achten und Rettungsabläufe für den Ernstfall eines Absturzes festlegen.

Im Zuge der energetischen Sanierung kommen Anschlageinrichtungen auf geneigten Dachflächen eine hohe Bedeutung zu. Als solche kommen Einzeltritte und Sicherheitsdachhaken infrage.

7. Juni 2023